1955年,授衔大会上,毛主席指着名单问:"那个凭一把大刀,砍杀27个鬼子的'军

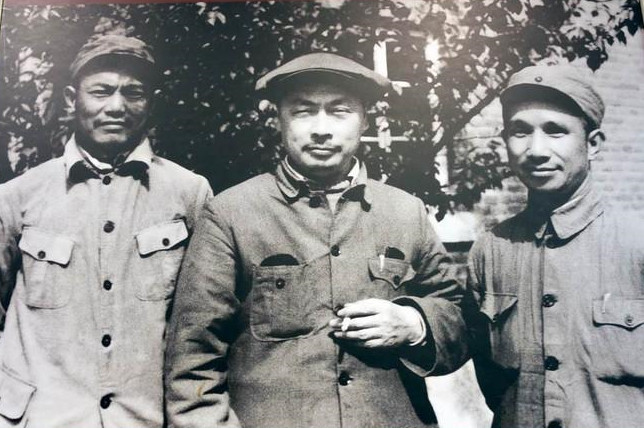

1955年,授衔大会上,毛主席指着名单问:"那个凭一把大刀,砍杀27个鬼子的'军中吕布'呢,怎么没有他的名字?"有人回答:"他回老家扛锄头去了!"吕俊生生于1917年,祖祖辈辈都是种地人。身高一米九,膀阔腰圆,是村里远近闻名的“壮汉”,年少时就能将百斤石磨单手扛上肩。除了力气,他还有一股不服输的倔劲,谁要是欺负弱小,他第一个冲上去。村里人说他“脾气直,胆子大”,打起架来像头牛,没人拦得住。1937年,抗战全面爆发,鬼子铁蹄踏入华北平原。那年吕俊生刚满二十,家里人劝他:“你个大个儿,在家也有口饭吃,别去送命。”他却一言不发,第二天一早就背着干粮走了。他参军不为官职,不为功名,只说了一句:“咱是中国人,不能看着鬼子骑到头上。”他分到的是一个地方游击队,后来并入八路军。他不识几个字,但打起仗来却是个天生的战士。尤其擅长近身短打,一把大刀使得虎虎生风。战友们都说:“吕俊生一出手,不带活口。”他也从不张扬,战后别人夸他,他摆摆手:“那是他们枪卡壳了,让我捡便宜。”最让人敬佩的是他在夏津夜战中的表现。那是1942年,敌我双方在一处村落遭遇,炮火过后,枪械失灵,双方进入白刃战。吕俊生拿起大刀,冲进敌阵,左砍右劈,硬是从鬼子重围中杀出一条血路。战斗结束后,战友们清点战场,发现他一个人斩杀了二十七名日军,还缴获了十五支步枪。这场战斗让他一战成名,被部队授予“一等战斗英雄”,战友们戏称他为“小吕布”。这个绰号从此传开,连敌军情报中都开始出现对他特别标注的记录。一个普通士兵,靠着一把大刀与一腔热血,硬生生在战火中杀出了属于自己的威名。抗战结束后,他没有停下脚步,又参加了解放战争。从太行山到淮海,从山东到中原,他的名字出现在无数战斗报告中。他身上伤痕累累,最严重的一次是右腿中弹,子弹穿骨而过,留下终身伤残。他没有休整多久,就拄着拐杖又回到了前线。据后来统计,他一生至少八次荣立一等功,三次特等功。他的英雄事迹被编入教材,成为民兵训练的范例。可就是这样一位战功赫赫的战士,在1955年的授衔名单中却找不到名字。原因很简单,也很令人唏嘘。1954年,吕俊生主动递交了复员申请。他说:“我腿不行了,走路都费劲,打不了仗了,不能再拖累部队。”他的信由时任总政治部主任的罗荣桓元帅呈交中央,毛主席看后沉默了很久。制度规定,授衔只能授予现役军人,即便是毛主席,也不能违反这一原则。吕俊生的决定,是对制度的尊重,更是对国家的体谅。他没有怨言,没有请求任何补偿,只希望回家种地,继续过他那平凡的日子。他说:“我能活着回来,已经赚了。”回到邢台老家后,他种地、养牛、教孩子识字,还担任村里的党支部委员,组织民兵训练。他从不讲自己在战场上的事,甚至连家里的孩子都不知道父亲曾是战斗英雄。一次村里来了县里的干部,想请他讲讲抗战故事,他只是笑着摆摆手,说:“那都是过去的事了,现在关键是种好地,过好日子。”国家并没有忘记他,授予他“八一勋章”,给予副科级待遇和特殊抚恤。但他从不炫耀,连勋章都用破布包着,放在炕头的木匣里。他的墓碑也极其简单,没有军衔,没有官职,只有一句话:“军中吕布,英雄归乡。”这句话,道尽了一位战士的一生。他没有留在历史教科书中,也未出现在将星名录里,但他的名字和故事,却在百姓口中一代代流传。吕俊生的选择,与那个年代许多英雄如出一辙。他们不求名,不图利,只问是否对得起那段烽火岁月。有人说,这是那个年代的“傻气”,可正是这种“傻气”,才成就了中国从战火中走向新生的奇迹。他的故事,是那段历史的缩影,是无数无名战士的代表。他们没有华丽的辞藻,也没有耀眼的头衔,但他们用血肉之躯为后人铺出了一条和平之路。在今天的和平年代,再回望那场授衔大会,人们会记住那些闪耀的将星,也应该记住那位被毛主席点名,却悄然归乡的“军中吕布”。他用一生诠释了什么是忠诚、什么是担当、什么是无声的伟大。战场上的他浴血奋战,归乡后的他默默耕耘。他没有离开人民,因为他本就是人民中的一员。他的名字虽然没有刻在授衔名单上,却早已镌刻在共和国的血脉里,永不褪色。